万德策略 人民直击 | 公共健身器材成“伤人利器”?

本文转自:人民网

人民网记者 李平 刘海天

“我父亲就是在这台‘缺胳膊少腿’的漫步机上摔倒的,腿部划伤、手臂淤青。”

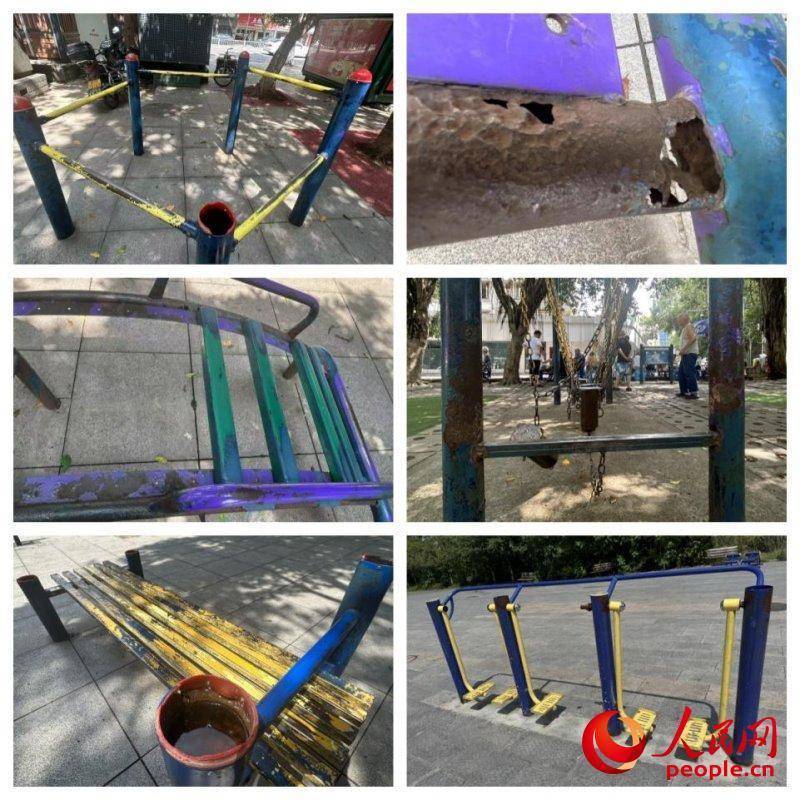

四川省成都市新都区新都街道办事处高筒社区,居民钟女士提到的漫步机扶手“不翼而飞”。记者环顾四周,公共健身器材大多破损严重:横杠缺失、手柄消失,拉环用塑料绳代替,连供人休息的座椅,靠背和座板也残缺不全。

公共场所的健身器材本是惠及民生的重要载体。然而,记者走访四川多地发现,公共健身器材存在不同程度的老旧破损、管护缺位,不仅无法发挥强身健体作用,反而造成安全隐患,甚至成为伤人“利器”。

现场直击:器材“带病上岗” 管理维护成难题

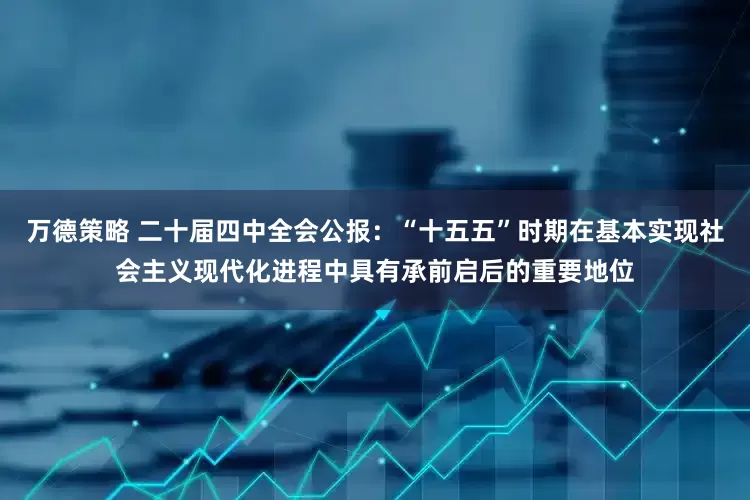

钟女士所在的高筒社区,公共健身器材损坏已一年多。社区居民告诉记者,不见有人来管来修,存在一定的安全隐患。

高筒社区损坏的健身器材和座椅。人民网记者 李平摄

该社区服务中心工作人员表示,场地虽然在社区,但器材的管理权属却在新都街道办。

“我们的确存在管理疏忽,目前已拆除伤人的器材。”新都街道办事处工作人员回应:该器材属原泰兴镇(后合并到新都街道办)镇政府公园改造配套,完工后日常维护仅含保洁,器材维修因“无专项预算、权属复杂”,长期处于“失管”状态。

健身器材老旧、损坏的情况在四川多地存在。仅人民网“领导留言板”相关投诉留言就有十多件。

在宜宾市三江新区龙头山竹文化公园“卓鼎运动中心”,记者看到,篮球场地塑胶皮卷边脱落,篮筐损坏,乒乓球台横网消失无踪。

“卓鼎运动中心”场地损坏的器材。人民网记者 李平摄

公园管理方三江集团美成投资负责人张霖解释,该中心之前的收费经营计划落空,场地长期无人维护,加上日晒雨淋和人为破坏,导致器材“加速老化”。集团计划2025年底对公园进行整体改造,但方案造价尚未确定。

在绵阳经开区板桥社区广场,健身器材亦陈旧坏损,居民多次向社区反映,当地媒体《问政绵阳》不久前也对此进行了报道,但问题依旧没得到解决;在南充顺庆区,作为市民锻炼重要场所的西山体育场,健身器材破旧问题被社区居民持续反映两年,仍无人管。

绵阳经开区板桥社区广场损坏的健身器材。人民网记者 李平摄

南充顺庆区西山体育场损坏的健身器材。人民网记者 李平摄

根源深挖:责任悬空、资金缺位 “最后一公里”监督乏力

公共健身器材安全关系到广大人民群众的身体健康和生命安全,多地为何“重建轻管”“只建不管”?

2017年国家体育总局出台《室外健身器材配建管理办法》,明确规定社区居委会、村委会、公园(广场)管理部门、机关、企业事业组织等接收器材的组织和单位,负责对配建在本组织和单位所辖区域内的器材进行日常管理。同时明确地方体育主管部门应会同本级政府有关部门,定期组织开展本行政区域器材质量、安装、管理维护检查,协调督促供应商、器材使用方解决器材存在的问题。

“省体育局明确要求市(州)体育部门严格落实项目监管主体责任,按照‘谁使用、谁管理、谁维护’原则推进属地化管理工作。”四川省体育局一位相关负责人表示,除了强化属地主体责任,还通过第三方评估督导、结合调研安全检查进行现场督导等方式加强管理。

然而,基层执行层面的断层,导致省级层面的指导要求未能有效穿透“最后一公里”。

记者走访发现,多地在长期管护方面普遍缺乏稳定、足额的资金保障,器材一旦损坏便陷入“无钱修、无人管”的困境,导致从“轻微损坏”到“酿成事故”缺乏有效干预。

基层人大代表荣小华长期关注基层社区治理,他告诉记者,现实中,权属移交不清、管理主体不明,属地化原则成了“一纸空文”,一出事就“你推我挡”。四川省社会科学院社会学研究所原副所长胡光伟直言:“法规虽在,但监管缺位,执行乏力,管护的‘最后一公里’常常卡壳。”

破局之路:压实巡查上报责任 保障维护资金

“用是目的,建是基础,管是关键”。公共健身器材如何摆脱“建后失管”困境?广元市的实践提供了一份可借鉴的样本。

在广元利州区大石镇“口袋公园”,管理员樊丽华每日多次巡查,“发现损坏马上汇报,社区立刻派人维修。”

广元市公共运动场地健身器材管理井然有序。张越摄

“设施建成至今无投诉、无事故。”这一成效源于2024年6月广元在全省率先出台的《公共体育健身设施管理办法》。

“事事有人管,问题有回音。”广元市体育局副局长周荣旭介绍,该办法厘清了各方责任,落实到街办村社,并已争取各级和社会资金约9亿元,构建起覆盖市县乡村的体育设施网络。

经查,目前上海、浙江、湖南、四川、青海等省份已从省级层面立法,推动公共体育设施规范化管理,多地市也在不断探索解决公共健身器材管护问题,并取得了阶段性成效。例如:作为全国率先配建室外健身体育设施器材的省份,江苏省依托“江苏体育”小程序在全国率先建成省级全民健身设施管理维护信息平台,所有体育设施站点公布报修二维码,方便群众发现器材问题时扫码“一键报修”;山东滨州针对管理单位确定难和责任不清问题,明确以投资建设方为责任管理方。

“各地经验行之有效,管好公共体育器材的核心是‘三个明确’。”上海体育大学教授、博士生导师宋昱分析,一是明确属地管理主体(如街道/公园单位),杜绝推诿;二是明确维护资金来源,要求财政预算单列维护经费,探索“体彩公益金+社会资本”多元投入模式;三是明确监督问责机制,建立巡检、报修、限期修复的闭环流程,对失职主体追责。

“针对超期服役的公共体育器材要建立详细台账并限期更换,消除安全隐患。”全国人大代表唐利军建议,结合老旧小区改造工程,科学规划健身区域布局,提高公共健身设施使用效率。

要解决公共健身器材伤人问题,法制保障是基础,责任分明是思路。全国人大代表罗天建议,推动多部门成立联合执法小组,定期开展公共体育设施安全专项检查,督促完成维护、修理及隐患排除,并在公共体育设施的显著位置设置“权责公示牌”,鼓励公众参与监督。“最终要构建‘政府主导、部门联动、社会参与’的长效机制,切实解决全国范围内广泛存在的公共体育设施老旧和安全隐患问题。”

【记者手记】

公共体育设施,连着民心,系着健康。若“只建不管”,任其“带病运行”,变成“伤人利器”,不仅浪费公共资源、挫伤群众健身热情,甚至埋下“祸根”,更与满足人民美好生活需要的初衷背道而驰。

各级政府和相关部门亟需扭转“重建设、轻管理”的短视政绩观,将精细化管理这份更重要的“潜绩”抓牢抓实。必须从制度建设入手,压实属地责任,保障管护资金,强化监督问责,构建长效管理机制。唯有精心管护每一件器材,方能确保群众用得安心、长久,真正实现“惠民工程”初心,让家门口的健身乐园成为安全、放心、舒心的幸福空间,为建设体育强国、健康中国筑牢坚实群众基础。

诚利和提示:文章来自网络,不代表本站观点。